Hace unas semanas Yayo Herrero participó en las Tapas Confinadas que organizó @Ecologistasenacción, con una conferencia que hacía un llamado al “ecofeminismo más que nunca”.

Creo que esta mujer, antropóloga y ecofeminista, ofrece siempre valiosas herramientas para enfrentarnos a nuestra realidad ecosistémica con mayor claridad y por eso he querido transcribir su intervención que os dejo a continuación.

Interdependencia, cuidados y resiliencia comunitaria: ecofeminismo más que nunca.

Emergencias estructurales emergentes durante el periodo de normalidad

“Emergencia”. Esta ha sido la palabra más repetida últimamente y podemos usarla de punto de partida.

En primer lugar, emergencia es un acontecimiento de riesgo que requiere medidas urgentes para minimizar daños -a lo que hemos venido enfrentándonos-, pero también hace referencia a aquello que surge -que es con lo que queremos y podemos trabajar.

Estamos en una situación que nos hace salir de la normalidad, una situación excepcional, una emergencia en todo el sentido de la norma, sin embargo, también hay que reconocer que en la normalidad vemos una serie de emergencias estructurales.

Analizando nuestra normalidad encontramos que la situación de riesgo, de emergencia, de crisis, es algo que presente mucho antes de esta situación y que no deja de ser parte de la nueva normalidad a la que nos vemos abocados.

La crisis del COVID llega metida en el marco de crisis interconectadas: crisis civilizatoria, ecológica, energética[1], climática, ecológica, migratoria[2], social[3], crisis de maltrato, subordinación y sostenimiento del trabajo (sobre todo de cuidados) mayoritariamente de mujeres.

Esta situación de precariedad y riesgo no es algo coyuntural sino estructural. No le pasa a algunos pocos, lo usual en períodos de normalidad. Pero es en base a esta situación -que nos parece anormal- que entendemos necesario construir otra en donde las personas tengan encaje. Y queremos decir ¡todas las personas! no unas cuantas, todas las personas y los ecosistemas.

La pandemia como radiografía del metabolismo social

La situación que ha traído consigo la crisis sanitaria desvela la fragilidad de nuestro metabolismo social: la dependencia económica en torno al dinero como prioridad y las repercusiones brutales que tiene en lo local.

La pandemia, hecho social total, es decir, algo que lo afecta todo, que modifica la normalidad totalmente, ha mostrado como puede producirse una caída en nuestro castillo de naipes cuando se produce un frenazo de esa economía.

Por otra parte, nos enfrentamos a un virus que es casi imposible de parar cuando se extiende en un entramado tan complejo de intercambio de mercancías, personas, de vuelos, etc.

Tenemos, así, una radiografía de cómo opera nuestro metabolismo social: sus vulnerabilidades y sus puntos frágiles. Lo que se revela es que es la vida lo que se encuentra amenazada por todas esas crisis, y también nos resalta y pone en evidencia la situación de dependencia que caracteriza nuestra vida en este planeta.

Condiciones materiales que hacen posible la vida

Si bien todos hemos sentido la vulnerabilidad en nuestras carnes con esta pandemia, una mirada más profunda nos lleva a observar una cuestión estructural: la cualidad de interdependencia de la vida.

La vida tiene dos importantes dependencias materiales. Somos ecodependientes, dependemos del entorno en el que vivimos -por ello, un metabolismo que se dedica sistemáticamente a amenazar nuestro ecosistema nos pone en automático en riesgo a todos sus habitantes- y también somos interdependientes, ya que cada miembro depende de los otros desde su nacimiento hasta su muerte.

No hay posibilidad de supervivencia humana sin estas relaciones de codependencia.

|

| No podemos vivir sin tener presente las relaciones de dependencia: la economía, tecnología, dependen de los bienes fondo de la naturaleza, bienes que llevan décadas sobrepasados. |

Hoy en día, vivimos las secuelas de haber creado sociedades y políticas que existen de espaldas a la tierra y son ignorantes de la radical inserción en la naturaleza que tiene cualquier tipo de construcción humana.

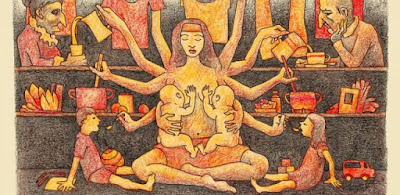

Decimos vivir en la sociedad del conocimiento, pero ¿es verdad que sabemos más que nunca? Parecería que no somos conscientes de que somos seres humanos interdependientes y nosotros como personas, nuestros cuerpos necesitan cuidados permanentemente, cuidados que históricamente han sido dados por mujeres. Y no es porque estemos mejor dotadas para hacerlo, sino porque estas sociedades que denominamos patriarcales, asignan de forma no libre una particular división sexual del trabajo. En esta división, el trabajo de los cuerpos ocupa mayoritariamente a mujeres.

Esta división ha sido instaurada a través de mecanismos varios: simbólicos, materiales, proceso de socialización, las conceptualizaciones del amor ligado al sacrificio (nefasta y perniciosa conceptualización del amor), el sentido de culpa, etc.

Vamos incorporando a partir “del servicio familiar obligatorio” la obligación de cuidar, incluso sentimos culpa cuando no lo hacemos. Ese trabajo de cuidado que hacen las mujeres es condición imprescindible para que la vida se sostenga.

Las personas necesitamos cuidados para crecer desde que somos unos bebés y un entorno del cual extraer recursos para mantenernos con vida, sin embargo, hemos construido una forma de organizar materialmente la vida que le da la espalda a estas dependencias. Las explota porque es evidente que no puede vivir sin ellas, pero lo hace como si no tuvieran límites. Así se destruyen las bases materiales creando crisis sistémicas que en algunos casos son irreversibles.

La mirada economista vs la mirada ecofeminista

“Cada mes que la industria permanece cerrada se pierde 100mil millones de euros. Nos interesa a todos que la industria no cierre.” Esta es la razón por la que empresarios de Val Seriana, Bérgamo, a pesar de ser la zona con más muertos por habitante en Italia, se rehusaba a cesar la actividad empresarial. La sindicalista Annamaria Furlan, que lleva el caso, comenta que en los 40 años que tiene de trayectoria nunca ha pedido que se cierre una fábrica pero ahora lo hace porque lo que está en riesgo es la vida.[4]

Vemos un claro ejemplo del conflicto permanente entre el sistema organizativo que domina nuestra sociedad y una visión que parta de la vida como punto central y más importante. El núcleo central de las miradas ecofeministas es la tensión entre el mundo que prioriza el crecimiento de los beneficios, las tasas de ganancias del capital, aunque se lleven consigo la vida y otras que ponen como prioridad y centralidad en la organización social el mantenimiento de esa propia vida.

Esta forma de observar cómo nos organizamos desvela la trampa de la civilización. Nos hace ver que vivimos en una política que está en guerra abierta con la vida, y lo más grave es que hemos interiorizado culturalmente una lógica sacrificial.

Hemos asumido que podemos vivir de espaldas al riesgo, con tal de que crezca la economía. Lo arriesgamos todo: territorio fértil, que personas abandonen zonas rurales por falta de políticas para que se pueda mantener, desecar humedales para urbanizarlos, dinamitar glaciares para sacar minerales. En lo social, las condiciones laborales, libertades, derechos, sacrificados si la contrapartida es la economía… Y lo hacemos a una escala brutal. Un abuso de esta magnitud no se puede explicar si no entendemos el sustrato ideológico que lo sustenta, una creencia sobre la organización social.

El capitalismo como religión civil

El capitalismo no es una forma de redistribuir o no redistribuir la riqueza, es una antropología. La creencia de que las vidas solo tienen sentido en la medida en que generen valor añadido y que todas aquellas personas, seres o trozos de biosfera no son valiosas si no pueden producir ganancias en términos monetarios, es lo que denominamos una religión civil, una creencia en torno, no a una deidad, pero a una organización social. Esa religión hace que asumamos vivir en un riesgo que ya es intolerable.

Cuando hablamos de poner la vida en el centro, en cambio, hablamos de una lógica de la cautela. De una lógica del cuidado, centrado en que la vida se mantenga en buenas condiciones.

Nuestros móldelos económicos y sociales privilegian el riesgo. Es más, lo consideran algo tremendamente positivo. Una persona emprendedora, con carácter es una persona dispuesta asumir el riesgo[5].

Los efectos de esta religión civil se observaban durante la normalidad: se le corta el agua, luz a quienes no pueden pagar, tenemos desahucios, no existen coberturas para quienes han cubierto el desempleo. La normalidad también es el aire sucio, las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero brutales, la destrucción del territorio fértil a una velocidad pasmosa. En esta normalidad, la vida desaparece a grandes pasos.

Y llegamos a la excepción del coronavirus en nuestro país. Hemos visto como en China se desploman las emisiones de gases de efecto invernadero hasta tener repercusión en las emisiones globales. Hemos visto como el informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire nos desvela que en este tiempo se han desplomado todos los indicadores de polución. Tenemos una cierta sensación de que cuando la vida se ha confinado, cuando la economía se ha refrenado, se produce una cierta recuperación de aquellos indicadores materiales.

Tengo que confesar que nunca imaginé sentir rabia por un informe que planteara que la polución ha decaído. Sentí rabia en primer lugar porque la política pública no haga nada para que las personas no respiren un aire que les envenena y que les enferma.

¡Esto me parece una cosa gravísima! que no solamente no legislemos para proteger la vida sino que además estemas obligados a vivir en situaciones donde el riesgo al que estamos sometidos todavía se amplifique, hace nuestros cuerpos menos capaces de resistir. Esto tiene que ver con el modelo económico totalmente destructivo.

El segundo elemento de rabia es que no es una política pública deliberada la que reduzca ese riesgo, sino una catástrofe la que mejore la calidad del aire.

No nos merecemos respirar aire limpio solo cuando se produce una catástrofe y sufrimos confinamiento y empobrecimiento, cuando la gente lo está pasando fatal. No es razonable crear culturas en donde solamente tienes derecho a no enfermar cuando a la vez te empobreces cuando a la vez tu vida sufre otras precarizaciones.

Frente a esa normalidad destructiva, nos encontramos con lo que ha pasado en el periodo de excepcionalidad: Se ha prohibido cortar la luz, desahuciar; se han introducido medidas –aunque insuficientes- para tener cierta protección sobre la vivienda, se está debatiendo sobre un ingreso mínimo vital, se han aprobado prestaciones para cuidadoras que no accedían derecho a ellas en desempleo, medidas de protección para autónomos o PYMES.

¿Cómo es posible que sea en una situación de catástrofe, de desgracia en las que se toman medidas que protegen aunque sea de forma mínima a las personas?

Eso nos aboca a pensar que tenemos una noción de normalidad ligada a esa lógica del sacrificio que es tremendamente perniciosa, que no es buena para las personas ni para la vida.

Estos días también estamos viendo una importante tensión que revela esta lógica asumida: Declaraciones de Boris Johnson como que “no vamos a tomar ninguna medida porque lo que nos interesa es salvar la economía”. Hemos atendido también exhortaciones de gobernadores de EEUU pidiendo a la gente mayor que se sacrificase con tal de que no cayera la economía para los demás. Hemos visto a Bolsonaro diciendo que este virus es una invención comunista para detener la industria. Conversaciones de Bérgamo y la patronal. O de forma más cercana, la resistencia del PNV para frenar la economía y mantener las medidas de seguridad para las personas; la pugna dentro de la UE entre países para ver cómo salir de esta situación; peleas entre países para no apoyar con ayudas solidarias a quienes lo pasan peor.

También vemos propuestas de salida de la crisis a partir de lo que se han denominado Planes Marshall, que lo que ponen en el centro es el fortalecimiento del músculo financiero y volver de nuevo a armar de dinero hasta los dientes a bancos a los que se les presta con 0 interés para que luego puedan prestar con un interés determinado a las personas.

En suma, se proponen salidas a la crisis financiera sobre la misma base de la salidas del 2008, esas que todavía mantienen precarizada a una parte importante de la población. Salidas de ese tipo, donde ni siquiera hay el colchón de recortes del 2008 porque aquello ya se recortó, lo que hacen es situar a las personas en una situación todavía de mucho más riesgo.

En el otro extremo, vemos una valoración de los servicios públicos como no habíamos visto en los últimos años. De repente, la gente se ha dado cuenta de lo que es tener una sanidad pública donde pueda ir cualquiera independientemente de dónde venga o de cuánto tenga; de lo importante que es tener un sistema de educación que te pueda atender incluso en esta situación de confinamiento; de lo que es tener residencias de mayores donde la vida sea sostenida y que no sean apartamentos para personas que les queda poco tiempo para morir[6]. La valoración de los servicios públicos es también de los servicios sociocomunitarios.

De alguna manera nos damos cuenta de que esto es precioso… por eso entramos en la segunda acepción de la emergencia.

Emergencia, el otro sentido de la palabra

Qué es lo que está emergiendo en este momento: Ver a una sindicalista que de pronto dice que hay que frenar las fábricas porque observa que lo que está en riesgo es la vida, me llena de esperanza.

¿Qué podríamos hacer si las mayorías sociales nos diéramos cuenta que lo que está en riesgo es la vida, no solo por el coronavirus sino por la situación de emergencia global?

Lo que sí hemos comprobado que cuando las personas saben y sienten que está en riesgo la vida somos capaces de asumir medidas que habrían sido intolerables en cualquier otro momento. Creo que este es un elemento importante a tener en cuenta cara a lo que podemos hacer en el futuro.

Ha emergido también con fuerza el miedo y la conciencia plena del riesgo y la vulnerabilidad. La situación de no ser omnipotentes, de ser vulnerables y de sentir miedo ante la precariedad o ante la enfermedad.

El miedo puede ser abordado de dos formas distintas: Asistimos por un lado a una cultura de delación. A un lenguaje de “enemigo” “guerra” “odio”, a la mentira, a la defensa del capitalismo del desastre. Pero por otro (y creo que de forma mayoritaria), estamos asistiendo a un tremendo rearme comunitario de apoyo mutuo y solidaridad. Han proliferado las redes de autoorganización y apoyo mutuo en todos los lugares, en las periferias, en los corazones de las ciudades, en el tejido rural.

En Burgos, un grupo de mujeres se ha organizado mujeres para confeccionar 60 mil mascarillas con tela donada. Y esto ha sido una lógica extendida. Gente que atiende necesidades de alimento, necesidades de vivienda, de compañía, de hacer compras de muchísimas personas vulnerables. Todo eso ha crecido.

Desde mi punto de vista, la segunda viene con una fuerza mucho mayor que la primera, aunque la otra se haga tremendamente visible con un trabajo deliberado y organizado que se hace en redes sociales y en otros muchos lugares.

Por lo que he observado, esas redes de solidaridad y apoyo mutuo no salen de la nada, sino que se construyen sobre los rescoldos de organizaciones previas, de organización barrial, de grupos ecologistas, de clubes deportivos, de asociaciones de padres y madres de alumnos, de grupos feministas, de sindicatos, gente previamente organizada que, en un momento determinado da el paso de hacerse corresponsable del sostenimiento de la vida.

|

Es cierto que ambos grupos existen, los balcones solidarios y los balcones linchadores[7], pero creemos los solidarios con fuerza mayor[8].

|

Insisto en que la autoorganización está siendo sumamente importante. En algunos lugares, sobre todo en estructuras municipales, esta organización se conecta con la propia organización los municipios. Creo que este es un embrión o laboratorio para pensar en las alianzas público-comunitarias como alternativa a las alianzas público-privadas, porque en las público-privadas lo que prima es rentabilidad monetaria; cuando hablamos de alianzas público-comunitarias lo que se pone en el centro es el bienestar social y satisfacción de necesidades que puedan generar.

Emerge también la valoración de trabajos antes invisibles. Hay que llamar la atención que lo que quedó como trabajos esenciales son trabajos muy poco valorados, malpagados y feminizados: limpiadoras, auxiliares de clínica (no solamente han sido médicos, las que sostienen la labor sanitaria), de quienes atienden a las personas mayores, los que quedaron haciendo de este tránsito lo más humano posible. Está también todo lo que tiene que ver con tiendas de barrio, quienes producen nuestros alimentos a pie de campo, hablamos de reponedoras, transportistas (en este caso profesión mayoritariamente masculinizada). Trabajos, en fin, indispensables, que ni están bien pagados ni visibilizados

Y ya en el colmo de la invisibilidad: el lugar donde se ha atendido la mayor dimensión de la crisis ha sido dentro de las casas. Ahí dentro, mayoritariamente amas de casa vuelven a cargar con una importante parte de esos trabajos; las personas que no han sido lo suficientemente enfermas para hospitalizadas han sido atendidas desde casa; las criaturas que no podían ir a la escuela han sido atendidas en casa. Es en casa donde ha habido que mantener de nuevo la vida. Pero, dado el orden de cosas y el reparto de roles que hay en el marco de nuestra sociedad, son mayoritariamente mujeres quienes han actuado como amortiguador y colchón de esta crisis.

La emergencia llevada a una nueva normalidad

Es muy relevante que en un momento de aislamiento, donde nos imponen distancia social y nos obligan a estar separados de las personas que tenemos alrededor sea justamente donde ha aparecido esta emergencia comunitaria. Hay mucha gente que ha descubierto cómo se llama la persona que tiene enfrente. Me parece muy potente que en este momento de distancia, esto se consolide.

Y un gran reto que tenemos por delante es ver cómo convertir esta emergencia de fuerza comunitaria que ha surgido con esta situación en una nueva normalidad. Es decir, ver si esa cuestión centrada en la comunidad puede ser una normalidad, una normalidad que ayude a desbancar la prioridad del dinero.

El problema que tenemos es que, cuando en una sociedad la prioridad es el dinero, lo excepcional es el amor. Lo que queda arrinconado en los márgenes es la posibilidad de apoyo mutuo, es la capacidad de hacernos cargo unos de otros. Por eso creo que vamos a necesitar mucha fuerza y organización social para intentar reconstruir una normalidad alternativa a esta, una normalidad que esté centrada en el principio de suficiencia (aprender a vivir con lo suficiente) en el principio del reparto, porque la clave es la redistribución de la riqueza y también de la redistribución de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, es decir, la redistribución de las obligaciones de los cuidados que no pueden recaer mayoritariamente en mujeres y que tienen que ser corresponsablemente repartidos desde luego entre las personas y también con las instituciones.

Sobre todo, hemos de considerar que la nueva institucionalidad se tiene que hacer cargo del cuidado de la vida. Una cuestión central es hacer del cuidado un principio político, y no estoy hablando de una cuestión mística o de algo que no sea radicalmente material. Estoy hablando de una forma de entender la economía y entender la política que coloque ese cuidado de la vida como absoluta prioridad. Y en condiciones de igualdad: estamos hablando de personas migrantes, de las personas más empobrecidas, de las personas que están quedando expulsadas. Por eso y desde mi punto de vista, cuando se habla de reconstrucción del post covid una cosa clave será salir de esto sin dejar gente atrás. Y esto que así dicho suena muy bonito, desde luego no se produce sin conflicto, sin organización ni sin trabajo y sin lo que normalmente hemos denominado lucha.

A mí si hay un separatismo algo que me preocupa es el de los ricos. Lo que estamos viviendo es un momento en los ricos se desresponsabilizan completamente del conjunto de la sociedad y construyen un muro defensor a su alrededor que está formado por reglas de la organización mundial del comercio, por tratados de libre comercio, por toda la arquitectura de la impunidad, por una forma absolutamente nefasta de organizar la economía, por no pensar en el reparto del trabajo, por tener unas reglas y organización laboral absolutamente injusta, por dejar abandonadas a las personas que se encuentran en una situación por ejemplo de desempleo y por asignar de forma no libre la obligación del cuidado de los cuerpos y del mantenimiento de la vida mayoritariamente a mujeres dentro de los hogares –hogares que se consideran como algo privado y que se desatienden, hogares de los que se desresponabiliza la política-.

Por tanto, yo quería señalar que esos elementos, esos ejes, el de la suficiencia, el reparto, la cultura del cuidado son completamente esenciales. Hablamos de la relocalización de la economía, de una forma distinta de producir alimentos y de distribuirlos, de una organización distinta del metabolismo energético, una forma radicalmente distinta de transportarnos. Todos esos elementos ya tienen tarea, trabajo, propuesta construida, pero estamos hablando también de una transformación fundamental de los modelos de consumo y estilo de vida.

Hay una parte que es completamente crucial y que responde a un cambio social -yo no diría que es personal sino que hay que hacerlo social-. Y en ese sentido me parece que retomar aquello que decíamos que asumir cambios importantes por ser conscientes de lo que está en riesgo la vida es clave.

Modelos de nueva institucionalidad

Estos días han emergido con mucha fuerza y tomado mucho cuerpo debates que por otro lado llevan produciéndose desde hace mucho tiempo en torno a la excesiva centralidad que tiene el empleo dentro de nuestras sociedades.

Es verdad que las nuestras son sociedades absolutamente empleocéntricas en donde solamente el hecho de tener empleo te garantiza tener la renta suficiente y ahora mismo ni eso, porque hay montones de trabajadorxs, personas empleadas, que son pobres porque las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza.

Yo he retomado con más convicción –si cabe- la necesidad de reflexionar sobre la propuesta de la RBU.

A mí me parece clave, no solo por situaciones como esta, sino ante la propia crisis ecológica. Queramos o no queramos, se tomen caminos ecologistas o no, muchos sectores, por puros límites físicos del planeta van a ir teniendo problemas para mantenerse, van a ir desapareciendo. Por lo tanto es imperioso conseguir desligar la satisfacción de las necesidades básicas del hecho de tener un empleo.

La propuesta de la RBU que algunas veces se plantea como “enemiga” del trabajo socialmente garantizado, sin embargo, creo que si no nos colocamos en términos de opuestos, de dicotomías propias de nuestras sociedades patriarcales y racistas, probablemente veamos que estas propuestas tienen diálogos muy interesantes entre sí.

“Queremos empleo, que trabajo nos sobra” como muy bien se dice en las manifestaciones. Trabajo hay un montón, pero nuestra sociedad llama trabajo solo al empleo pero, por ejemplo, mucho de lo que se ha estado haciendo en estas redes de apoyo mutuo durante el confinamiento es trabajar, es decir, ha habido mucha gente que ha trabajado muchísimo. Aquí entiendo como trabajo esa capacidad del ser que hace que la vida se pueda mantener.

Yo creo que la combinación de propuestas de la Renta Básica con las de trabajo socialmente garantizado son propuestas que vamos a tener que meter. De hecho, el propio gobierno, que empezó con toda una serie de prestaciones ha tenido que ir pensando en un ingreso mínimo vital. Este no cubre los criterios de una renta básica pero lo que se plantea es que hay que garantizar a todo el mundo un ingreso básico.

Y eso no quita que haya todas medidas complementarias comunitarias, pero es muy importante desligarlo de tal modo que las personas que reciban la renta básica no sean personas estigmatizadas por la pobreza o que reciben algo asistencialmente[9]. Aquí hay muchos elementos de dignidad y libertad personal que están en juego.

Es impresionante que esto lo diga la iglesia, no sé si el planteamiento parte de que ha de mantenerse el monopolio de la caridad para sus ventajas, no olvidemos que este monopolio es un foco de poder y hay muchas subvenciones e historias que tiene que ver con esto.

Me parece que habría que darle vueltas. Digamos que una sociedad se haga cargo de la mayor parte de la gente a través de una Renta Básica no es vivir subsidiado sino poner en el centro las necesidades de las personas independientemente de los empleos que haya que hacer. La dependencia de un empleo en un marco de crisis energética, social, tendrá que redefinirse, igual que tendremos que ver cuáles son los trabajos necesarios.

Recursos para proteger la vida

En términos de política pública tenemos muchos recursos políticos y económicos. Es que hay muchísimas cosas que ya están inventadas.

Hace mucho tiempo que se han puesto sobre la mesa y se han relazado trabajos de investigación sobre cómo, por ejemplo, tener un metabolismo energético a escala país que pudiera reducir de una forma importante el consumo de energía fósil y a la vez eliminar la nuclear. A través de cómo gestionar la demanda de energía, ver con cuánta menos energía podemos vivir.

En estos estudios suelen aparecer 4 ejes:

1. La transformación de los modelos de ciudad, porque son las ciudades los mayores sumideros de energía y de materiales, así como las mayores generadoras de gases de efecto invernadero.

Las ciudades, sobre todo las grandes, son nefastas desde el punto de vista del sostenimiento de la vida, por lo que es podemos pensar en avanzar hacia ciudades policéntricas, meter moratoria al crecimiento de las ciudades, apostar por la agricultura y periurbana, por la restauración de espacios ecológicos.

2. El segundo eje tiene que ver con el modelo de transporte, donde podemos generar un ahorro de todos los efectos negativos (también llamados externalidades) de la crisis ecológica. Con un modelo de transporte público y colectivo que privilegie caminar, luego la bici y después ese transporte motorizado público electrificado. Parte de este trabajo lo hicimos con Comisiones Obreras y se hacía una valoración de cuántos puestos de trabajo se podría generar en un sistema de transporte así, que fuera racional y eran bastantes[10].

3. El tercer elemento tenía que ver con la edificación, ya sea en el campo o ya sea en la ciudad, los modos de construir casas y edificios ha sido una verdadera locura: los criterios bioclimáticos no han sido tomados en cuenta. Con la rehabilitación energética de la edificación se podría reactivar el sector de la construcción de una forma distinta.

4. El cuarto eje es crucial y son los sistemas alimentarios. Desde el punto de vista de eliminación de riesgos y desde el punto de vista de hacer cosas diferentes. Aquí la agroecología se manifiesta como técnica y forma de vida amplia en todos los sentidos absolutamente crucial para darle la vuelta a lo que tenemos.

Tenemos muchísimas personas que sin ayuda de ningún tipo y con todo en contra han venido construyendo muchísimas iniciativas que podrían funcionar mejor con apoyo público. Desde luego todo lo que tiene que ver con la relocalización de la producción, con los circuitos cortos de comercialización, con el apoyo a la dinamización de un tejido rural vivo, con proteger las muchas iniciativas que ya hay. A todo esto podemos añadir criterios que tienen que ver con la industria verde, con el diseño diferente.

En términos de producción no es cierto que no haya alternativa. Hay muchos caminos señalizados y preparados, recogidos. Mentiría si dijera que hay una hoja de ruta, pero desde luego hay los mimbres como para poder hacerla sabiendo que parte del camino va a ser un camino de ensayo y error porque es poner en marcha cosas que no han existido o funcionado previamente.

En el marco político también tenemos herramientas: hay políticas de penalizaciones, políticas de bonificaciones, estímulos; existe posibilidad de reformar la banca para tener una banca pública que se dedique a lo que debe de hacer la banca: financiar el gasto social con criterios razonables. Tenemos las posibilidades de establecer una fiscalidad que permita recuperar recursos o socializar bienes necesarios para construir la vida en común.

|

| Tenemos instrumentos políticos y económicos para construir un modelo distinto. No es verdad que no hay alternativa. |

Retos para construir la nueva institucionalidad

Donde tenemos la dificultad es en el desequilibrio de poder y en la correlación de fuerzas absolutamente desigual que tenemos en este momento; me refiero sobre todo a la capacidad de tener mayoría de gente, y ni siquiera para salir a la calle a dar la bronca, sino personas que sean conscientes de los riesgos que atravesamos y que estén dispuestas a comprender, a poyar y empujar esos cambios.

Entonces donde tenemos el gran problema es a la hora de generar alianzas amplias, alianzas en las capas más cercanas -ni siquiera toda la gente de los movimientos sociales es consciente del momento de riesgo profundo que atravesamos- y de alianzas más amplias y más laxas con grandes sectores de población. Necesitamos mucha gente sumando aquí y por tanto, desde el punto de vista de los movimientos sociales, nos tenemos que librar de sectarismos, de peleas que tienen que ver con el juego de tronos.

Cada vez que veo movimientos sociales o partidos políticos separados ideológicamente por muy poco pero dándose a mamporro limpio, siempre, lo que pienso es que estos en el fondo no saben lo que nos estamos jugando. Si supieran lo que nos estamos jugando es imposible que se perdiera tanto tiempo en pelearse unos no otros y no pusiéramos toda la fuerza en tratar de salir de esta situación.

Los seres humanos no podemos vivir sin institucionalidad. Una institucionalidad, políticamente no es más que un conjunto de reglas que sirven para organizar la vida en común. Las instituciones más interesantes a este punto son las municipales. Creo que dentro del municipalismo hay líneas políticas interesantes para construir esas alianzas público comunitarias en cercanía y para constituir redes locales que desde mi punto de vista van a ser absolutamente cruciales para afrontar muchos de los problemas que tenemos.

Es verdad que el cambio climático es un problema global y que por supuesto hay que compartirlas en el ámbito supranacional,[11] pero donde se sufren las secuelas y de donde se extraen los recursos, donde abandonamos el territorio, donde lo maltratamos y lo destruimos, es en espacios locales. Y por eso a mí la defensa de lo local me parece absolutamente crucial. No es baladí que estos días la institución que mejor haya funcionado en el covid, incluso en instituciones hostiles en su línea política, hayan sido las instituciones municipales, que han sido las que han estado más cerca de la gente.

Digamos que lo que hemos llamado progreso a lo largo de la historia ha sido también un proceso en el que, los lugares en los que se toman las decisiones se han ido alejando enormemente de los lugares donde se sufren las consecuencias de las decisiones. La nueva institucionalidad, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con acortar esas distancias.

Eso no quiere decir que haya que abandonar el cambiar leyes a nivel estatal, el cambiar leyes en una comunidad autónoma o cambiar dinámicas y lógicas de la propia Unión Europea, por supuesto que es importante. Pero yo creo que la construcción de la nueva institucionalidad, por lo menos en la que yo creo, comienza en la escala más sencilla, más abarcable, en el espacio municipal.

Las preguntas de siempre en escenarios que se redefinen

Seguimos haciéndonos preguntas de las que no tenemos las respuestas, estamos intentando recorrer un camino que no siempre ha funcionado.

Sabemos que hay vidas de muchas personas que ya están colapsadas, o que sobreviven en situaciones precarias. Nuestras preguntas son las mismas: cómo conseguir cambiar este ritmo.

Durante mucho tiempo nos fuimos enfrentando al negacionismo, deliberadamente construido, financiado y que recientemente hemos ido conociendo más. Sabemos por qué interesaba negar la crisis o su gravedad.[12] Cuando el negacionismo ya no tuvo cabida, cuando ya no había forma de poder negar, lo que surgió fue un abordaje a la crisis ecológica. Este abordaje tenía una doble perspectiva, por un lado una perspectiva mercantilista y por otro la perspectiva securitaria.

Perspectiva mercantilista

La primera perspectiva defiende lo que ahora mismo está en el discurso de la UE: Un Green New Deal o un Plan Marshall. Pero, ¡cuidado! Si estamos denominando GND, transición, Plan Marshall, lo que sea a un proceso que lo único que pretende es recuperar las tasas de ganancia del capital y hacer que la economía funciones con la misma lógica pero ahora teñida de verde, estamos hablando de algo que puede generar problemas.

Hay un elemento que es como un punto de partida de la crisis ecológica y social que tenemos: El decrecimiento de la esfera material de la economía, el hecho de que la economía va a funcionar con menos energía y con menos en materiales, no es una opción ecologista, no es una opción para la economía, sino que es simplemente un dato. La economía va a funcionar con menos materiales y energía quiera o no quiera. Ese es un punto de partida que ya reconocen las personas que están en el panel intergubernamental de cambio climático, que se empieza a plantear investigadores del CSIC, etc.

Si el denominando Green New Deal fuera un proceso de transformación que por un lado impulsara un cambio de metabolismo económico conducente a utilizar menos energía, menos materiales, a producir menos cosas y por otro a repartirlas bien y a garantizar que todas las personas tengan los mínimos que necesitan para estar vivas, estaríamos hablando de un proceso deseable.

En cambio, si lo que intentamos es fabricar aerogeneradores y placas solares para hacer la transición a las renovables, tenemos que pensar que esto va a implicar uso de energía -de petróleo- y de minerales como cobre, litio, platino, neodimio, disprosio que son finitos y algunos de ellos han llegado a sus picos de extracción. Si, además se cree que no vamos a requerir esos minerales para fabricar coches eléctricos o para la economía digital, ordenadores, teléfonos móviles, servidores, estamos ante un enorme error.

En este momento, la transición económica tiene muchos más que ver con una economía del reparto, de asegurarnos que las personas tienen lo mínimo sabiendo que hay límite para conseguirlo.

Desde mi punto de vista, lo que está planteando la UE y los discursos que han salido estos días que tienen que ver con el Green New Deal, no es eso. Lo que se plantea es inyectar cantidades ingentes de dinero para conseguir articular la economía de esa forma, con esa lógica verde. Podemos deslizarnos, si no tenemos cuidado, por un tobogán muy peligroso que es el que conduce al ecofascismo; a formas de organizar la economía que, basadas en crear nuevos mercados, consumen productos a una velocidad tremenda. Y podemos caer en esas dinámicas incluso apelando a los Derechos Humanos, de manera tan errónea e inconsciente como cuando llamamos agricultura ecológica a consumir un aguacate que te viene desde el otro lado del mundo.

A mí me gusta mucho una metáfora que propone Kate Raworth: La economía del Donut[13].

Ella dice, hay un techo ecológico que no podemos sobrepasar, que en este momento está sobrepasado por la crisis ecológica. Inserto dentro de ese techo ecológico hay un suelo mínimo de necesidades para todo el mundo por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas dignas. Entre ese suelo mínimo de necesidades y el techo ecológico hay un espacio, un rosco, un donut donde es posible construir vida segura para la humanidad.

Una de las lógicas que se está siguiendo es convertir el declive de energía y minerales en una cuestión mercantilizada. Eso es lo que Naomi Klein llama capitalismo del desastre: hacer la economía con el propio desastre, con esa lógica de que cuando la economía crece es siempre bueno para todo el mundo. Es lo que decía el señor de Bérgamo, que “nos viene muy bien que la economía crezca y eso es bueno para todos”.

Un gran problema que forma parte de esa religión civil y de esa lógica sacrificial es creernos que el interés del gran poder económico es el mismo que el interés general. Es un grave error, porque el interés general no es el interés de los ricos, es más, muchas veces están totalmente en pugna y contrapuestos.

Perspectiva securitaria

La segunda medida -que la UE está poniendo en marcha- es una lógica absolutamente securitaria del abordaje de la crisis ecológica. Y esto tiene que ver mucho con las personas migrantes[14].

Digamos que la crisis climática y todo lo que se deriva de los extractivismos, de la agricultura industrial y de la expulsión de muchas personas de sus territorios, lo que produce es un proceso de expulsión de personas que terminan siendo las protagonistas de estos procesos de migraciones forzosos. La mayor parte de ellas se quedan cerca de donde viven, mientras que algunas salen fuera.

En el 2018 CEAR estimó en 20 millones de personas el número que se habían visto obligadas a desplazarse por condiciones ambientales. Y las proyecciones que hay es que si no se hace nada ese número se va a disparar y van a ser cientos de millones de personas las que se van a ver obligadas a salir de sus territorios.

Con el abordaje extremadamente injusto que hay, la población migrante pasa de ser un problema humanitario o político a ser considerado como un problema de seguridad.

Y ¿cómo se está abordando toda la cuestión migratoria? Pues con concertinas, con vallas, centros de internamiento de extranjeros, logística militar en el mar para localizar a las personas que intentan migrar. Este problema se está abordando como si fuera un problema de seguridad.

Las vallas que rodean la Europa rica, permiten todos los días entrar energía, materiales, alimentos, pesca, productos manufacturados de los países que han sido históricamente utilizados como mina y vertederos. Pero las vallas de la Europa rica no se abren para que entren personas de esos mismos países. Es una lógica estrictamente fascista[15]. La Europa rica no se sostiene sin esas personas migrantes y sin embargo, la UE está poniendo en práctica políticas migratorias que de fondo, siguen esa lógica fascista: abandona a la gente en el mar; está metiendo sus ejércitos en países para facilitar todo el flujo de materias primas a lugares de privilegio mientras se deja a la gente completamente tirada.

Lo peor es que no solamente se les está abandonando sino que se les convierte en la materia prima del negocio de la seguridad. La seguridad de fronteras ha sido uno de los sectores que ha venido creciendo a un ritmo obsceno. Incluso en los años de la crisis económica, ningún sector crecía a su ritmo (del 8%). Las personas migrantes en los centros de internamiento de extranjeros, con los mecanismos de vigilancia, acaban siendo convertidos en una especie de materia prima esencial para el negocio de la seguridad.

Cuando Salvini no permitió atracar al barco Acuarius en la costa italiana, hizo unas declaraciones que te ponían los pelos de punta: “He impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en Italia”[16]. La reducción a carne. La deshumanización absoluta que ha sido la lógica y la estrategia que se ha seguido siempre para fortalecer cualquier régimen totalitario o cualquier régimen racista: islamofobia, gitanofobia, la fobia contra las personas empobrecidas, contra los que tienen otro color de piel.

Esas fobias se justifican previamente sobre la deshumanización de esas personas y es, por otro lado, la misma lógica que el patriarcado aplicó sobre las mujeres: las deshumanizaba, las reducía a la condición animal o de naturaleza en una sociedad donde lo animal y lo natural está desvalorizado, subyugado.

Los cuidados: necesidad material

El pensamiento ecofeminista es tan potente porque, al basarse en los principios de ecodependencia e interpdependencia, coloca las condiciones materiales de vida en el centro. Estamos hablando de cómo se sostiene la vida.

Yo soy más bien nada mística, aunque conozco algunos ecofeminismo muchos más ritualizados protagonizados por mujeres y personas que ponen el cuerpo todos los días para enfrentarse a condiciones durísimas, a transnacionales (algunas que cotizan en el IBEX 35) y son asesinadas por defender la tierra y a sus familias.

Pero desde nuestro punto de vista, las personas que trabajamos desde esta mirada, pensamos que la nuestra es una visión absolutamente material. De hecho, creo que el gran problema que han tenido algunas de las visiones clásicas de la izquierda es tener una visión material incompleta. Durante muchísimo tiempo, una parte importante de las izquierdas, hablaban de la tensión entre el capital y el trabajo. Llamando trabajo solamente al trabajo remunerado/asalariado.

Hay algunas veces que hablamos de economía del cuidado como si fuera una especie de cosa mística. Las mujeres, mayoritariamente, no queremos solo el reconocimiento, no queremos palmaditas en el hombro que nos digan “qué bien cuidáis”, “¡qué importante es el cuidado!”, “qué importante poner la vida en el centro”.

Como todas las palabras, pueden vaciarse de contenido y no decir nada. Lo que queremos es reconocimiento y reparto; una redistribución y reorganización de los tiempos de las personas y por eso planteamos que la economía no solamente se puede medir en términos monetarios. Que no solamente podemos considerar economía lo que sucede en el espacio mercantil sino que lo que sucede en el hogar, en el espacio privado también es economía. Y esa no se mide monetariamente… salvo los trabajos de las personas migrantes que hacen mayoritariamente cuidados y que son las protagonistas de esas cadenas transnacionales del cuidado: trabajo abusado, trabajo precarizado, explotado.

Lo que decimos también es que necesitamos modelos económicos que tengan sistemas de indicadores multicriterio. Donde encontremos desde las emisiones de gases con efecto invernadero hasta el requerimiento total de materiales hasta el tiempo de trabajo que utilizan las personas para sostener la vida, todos los trabajos tienen que contar como trabajo y ser incorporados monetariamente, es decir, desde mi punto de vista es una visión que tiene que ver con la lógica material más tremenda[17].

Y también lo que tiene que ver con los servicios públicos decentes que atiendan a las personas diversas funcionales, a las personas mayores. Cómo hacer para que todo mundo tenga garantizado su derecho a ser cuidado, pero también garantizar que una persona no tenga que cuidar a alguien concreto si no quiere, ahora tenemos mujeres que están cuidando a su maltratadores.

Estas situaciones pueden plasmarse en política pública propuestas de Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Maria Pazos Morán, Viviana Medialdea, autoras[18] que han elaborado propuestas que en algunos casos divergen, para que veáis que también hay miradas distintas que debaten entre ellas.

Viviendo la crisis sanitaria + ecosocial

Ha ido saliendo en los medios y en los análisis con bastante fuerza la pérdida de biodiversidad con el virus y la cuestión que tiene que ver con el cambio climático.

Es verdad que ya vamos teniendo medios de comunicación que ya van teniendo una difusión adecuada que recogen mucha de este trabajo: La Marea, El Salto, La Directa, Contexto, que han ido abriendo campo y planteando cosas diferentes. Pero desde mi punto de vista -ojalá se me ocurrieran otras cosas-, yo creo que necesitamos una organización social fuerte.

Son momentos en los que no podemos estar solas. Nos tenemos que meter en algo. Ya sea un grupo de barrio, una asociación alrededor de una biblioteca para comentar textos, sea un grupo de madres y padres de un instituto público o un colegio, pero creo que necesitamos esa articulación.

También creo que tenemos la obligación de hacer una de pedagogía social y de multiplicación grande. Confío mucho en ello. Yo sé que es lento y que los tiempos que necesitamos son acelerados pero por otro lado tengo la sensación de que todo ha cambiado tanto… Hace 10 años tú convocabas una cosa sobre decrecimiento y es que no iba nadie. Hace 10 años tú hablabas de cambio climático y no hacían ni caso. Pero se han producido cambios importantes. Ahí encuentro mucha esperanza.

Yo siempre he planteado que, si los cambios no los vamos consiguiendo a la velocidad que queremos, incluso si fracasamos, no se fracasa igual estando organizada con gente maja donde tienes estructuras de apoyo mutuo que fracasar sola. No tiene nada que ver.

Esto forma parte de mi experiencia de vida. Desde que me organicé y desde que me rodea la gente que me rodea -que para mí es la mejor del mundo, la que quiere cambiar las cosas, con la que me encuentro, con la que puedo llorar tranquilamente, con la que me puedo reír a carcajadas, con la que puedo celebrar, con la que me puedo enfadar- desde que estoy así articulada, nunca más me he vuelto a sentir sola y nunca más he vuelto a tener miedo. Y para mí eso es una cosa importante y crucial porque como decía antes, el colapso, la crisis, los puedes vivir en lo grande, pero al final, se vive encarnada, en cuerpos y en vidas concretas y sobre cuerpos y vidas concretas. Y sobre cuerpos y vidas concretas, no es lo mismo vivir sola y no es lo mismo vivir en conjunto y que abordar las cuestiones que te preocupan de forma colectiva.

Para mí ahí hay también otra diferencia grande entre lo que sería ver el colapso de una forma patriarcal, es decir, vista desde arriba y no desde los cuerpos concretos y analizar cómo se van a vivir las situaciones complicadas incluso cuando nos vaya mal desde las vidas concretas, donde se pueden hacer montones de cosas.

A mí la verdad que es esto de estar organizada, es algo que digo, bueno, pues mira, si van las cosas mal por lo menos nos lo vamos a pasar pipa, intentando que sea de otra forma completamente distinta. Y a mí eso me llena de muchísima fuerza.

|

| Agradecemos a Yayo Herrero por la colaboración y entusiasmo en la publicación de esta entrada de blog. Gracias, y ojalá tengamos muchas más soñadoras empedernidas como tú. |

[1] Yayo explica la caída del precio del petróleo (esta caída estrepitosa que sufrió el petróleo en bolsa los últimos días) muestra las dimensiones del monstruo que hemos creado. Debido al frenazo económico, la demanda cae de forma brutal. Las dificultades que implica almacenar el petróleo si se pretende que la extracción continúe aboca a la crisis. Por otra parte, no sabemos cómo evolucionarán los precios cuando la demanda vuelva a la normalidad, y vuelva a producirse la demanda de combustible fósil. También recomienda este artículo para entenderlo con mayor claridad: https://crashoil.blogspot.com/2020/04/la-tormenta-negra.html

[2] Una de la que, de pronto, se ha dejado de hablar, como si los temporeros fueran simples piezas del modelo productivo.

[3] Todavía estábamos inmersos en secuelas de la forma de abordar la crisis del 2008. La “recuperación de la economía” vino acompañada de una fragilización del derecho del trabajo, de las condiciones laborales, de la situación de muchas personas con desempleo o con un empleo.

[4] Aquí tenemos la referencia de dicho caso: https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm

[5] Respecto a vivir en riesgo encontramos el ejemplo que plantea Maria Pace Ottieri. La edificación en la Zona Roja del volcán Vesubio pone en riesgo a los habitantes de la región. En el momento en que tenga que realizarse una evacuación, se necesitarán 300 autobuses realizando cada uno 8000 viajes y la inviabilidad de esta maniobra ocasionaría la muerte de 1 millón de personas en los primeros 15 min. En encuestas de opinión, solo un 7% de personas perciben que vive en una situación de riesgo.

Algo muy similar nos pasa con todas las amenazas a las que nos enfrentamos. No somos conscientes de que vivimos en situación de riesgo que van a causar desplomes de la economía. Movimientos como Extinction Rebellion, han comenzado a generar cierta conciencia, pero la mayor parte de la población vive de espaldas a esos riesgos.

[6] Yayo plantea este punto en negativo, haciendo referencia a la situación de las residencias en Madrid. Esto ha sido una situación pavorosa: situación de tremenda de personas que se nos van sin despedida, sin homenaje, de una forma indigna para nosotras.

[7] El concepto es de Santiago Alba Rico, a partir de este artículo

https://www.publico.es/politica/covid-19-alba-rico-discurso-belico-hablar-coronavirus-da-juego-quieren-reducir-derechos.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

https://www.publico.es/politica/covid-19-alba-rico-discurso-belico-hablar-coronavirus-da-juego-quieren-reducir-derechos.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

[9] Estos días ha sido motivo este debate central y al mismo tiempo lo que han estado haciendo las redes de solidaridad, que ha sido como tratar de taponar una herida por la que se desangraba muchísima gente, ha sido absolutamente necesario y yo no llamaría asistencialismo, lo denominaría solidaridad.

[12] Recomienda el libro Mercaderes de la duda, editado por Capitan Swing. Excelente para entender cómo se creó el negacionismo sobre el cambio climático. Los responsables de este, que a su vez habían estado detrás del negacionismo de los daños a la salud del tabaco, de la lluvia ácida o del agujero de la capa de ozono, generan una cultura que mete ruido e incertidumbre sobre los problemas y las crisis. El objetivo es impedir que se legislen las causas estructurales que los crean, en este caso haberle metido mano a la industria de la energía.

[14] Análisis de gasto en refuerzo de fronteras españolas https://www.publico.es/sociedad/presupuesto-frontex-ingente-crecimiento-frontex-no-frena-llegada-migrantes-espana.html

[15] Ya en 1998, Boaventura Sousa Santos utilizaba el término fascismo territorial en su Reinventar la democracia.

[17] Y ahí hay también medidas que han sido polémicas como los permisos de paternidad y maternidad obligatorios e intransferibles, porque tienen que ver también con imponer modelos de crianza que a muchas mujeres no les satisfacen. O cómo se organizan en el espacio mercantil lo que tiene que ver con las excedencias pagadas o no pagadas.

[18] Aquí podéis encontrar recopiladas propuestas de varias autoras: https://www.entrepueblos.org/publicaciones/economia-feminista/